Зеркальные нейроны: миф или открытие века?

Про зеркальные нейроны слышали почти все. Одни считают их ключом к пониманию эмпатии, речи и культуры. Другие — мифом, который красиво звучит, но не имеет доказательной базы. Разберёмся, где правда.

Что это за нейроны?

В 1990-х годах группа итальянских учёных обнаружила: некоторые клетки в мозге обезьян активируются не только когда животное совершает действие, но и когда оно наблюдает за этим действием у других. Эти клетки назвали зеркальными нейронами.

Открытие показалось сенсационным: будто бы оно объясняло подражание, обучение, а возможно — и такие сложные явления, как эмпатия и речь.

Почему вокруг них столько споров

С самого начала учёные разделились на два лагеря:

- Сторонники считали, что зеркальные нейроны — основа способности «читать» другие умы и учиться через наблюдение.

- Скептики утверждали, что доказательств мало: у людей напрямую такие клетки почти не удавалось зафиксировать, а многие эффекты объяснимы и без них.

Популяризаторы науки быстро превратили зеркальные нейроны в универсальное объяснение всего — от эмпатии до моды. Но это упрощение оказалось слишком смелым.

Какие функции приписывают зеркальным нейронам

Сторонники гипотезы утверждали, что именно «зеркальность» мозга лежит в основе ключевых человеческих способностей:

- подражание — ребёнок учится, копируя движения и звуки взрослых;

- речь — повторение услышанного, сопоставление артикуляции и звука;

- эмпатия — «чувствование» состояния другого через внутреннее отражение;

- понимание намерений — угадывание целей по наблюдаемым действиям.

Эти идеи казались очень привлекательными — хотелось найти «волшебные клетки», которые объясняют почти всё.

Критика и альтернативы

Скептики отмечали: большинство описанных эффектов можно объяснить без выделения «особого класса» нейронов. Подражание и обучение возникают в результате работы распределённых сетей мозга, где задействованы сенсорные, моторные и ассоциативные зоны, а не одна точка.

Кроме того, прямых и надёжных доказательств существования таких клеток именно у человека мало. Эксперименты на обезьянах не всегда переносятся на человеческий мозг и поведение.

Когда мозг «достраивает» реальность

Почему же идея «зеркальности» так живуча? Потому что в повседневности мы постоянно сталкиваемся с тем, как мозг достраивает картину мира из опыта — и тело реагирует как на «реальность».

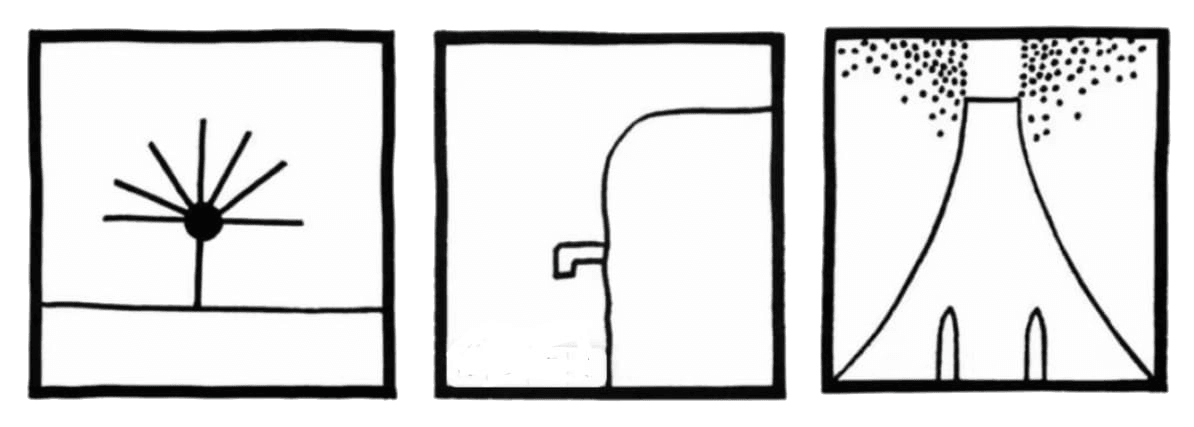

Посмотрите на рисунок: без подписи он кажется просто набором линий. Но стоит произнести: «слева — паук на одной лапке», и картинка оживает — у многих появится телесный отклик, будто нас действительно что-то пугает. Точно так же средняя картинка превращается в кран, а правая — в прыжок с трамплина, и у нас замирает дыхание.

Это демонстрация не «магических» клеток, а общей логики работы нервной системы: мозг сопоставляет увиденное с прежним опытом и запускает знакомую программу реакции.

Эмпатия и речь: сложнее, чем кажется

Даже если предположить существование зеркальных нейронов, они не объясняют всей сложности эмпатии и речи. Эмпатия требует памяти, внимания, контекста, социального обучения; речь — согласованной работы слуховой коры, моторных зон, лобных областей, подкорковых структур.

Поэтому корректнее говорить не о «специальных зеркальных нейронах», а о зеркальных свойствах многих сетей: мы правда «отражаем» друг друга, но делает это весь мозг.

Так миф или реальность?

Зеркальные нейроны могли бы объяснить многое — от подражания до культуры. Но сегодня большинство специалистов считают: это скорее метафора, чем отдельный класс клеток. Мы действительно отражаем друг друга, но делает это вся система мозга, а не «волшебные нейроны».

Все реакции, которые приписываются зеркальным нейронам, можно объяснить работой сложных сетей: сенсорных, моторных, ассоциативных. И это не делает нас менее удивительными — наоборот, показывает, насколько гибок и многослоен наш мозг.

FAQ

Значит, зеркальных нейронов не существует?

Точно сказать нельзя: у обезьян клетки с такими свойствами описаны, у человека — доказательства косвенные. Но весь мозг обладает «зеркальными» свойствами, и этого достаточно.

Почему я зеваю, когда вижу, как зевает другой?

Это проявление «синхронизации» нервной системы. Мозг автоматически копирует увиденное действие, чтобы настроиться на других.

А без зеркальных нейронов эмпатия невозможна?

Эмпатия формируется из опыта, памяти, социального обучения. «Зеркальные реакции» — лишь её часть, а не объяснение целиком.

На консультации мы объясняем популярные мифы нейронауки простыми словами и даём практические техники, которые помогают в жизни.

✍️ Академия ментального развития «Amripz»